Le siècle des Lumières

Ce qu’on appelle le siècle des Lumières c'est le mouvement du XVIIIe porté par la création de l’Encyclopédie et la volonté des auteurs de rendre accessible les connaissances. Il élève la voix des philosophes et des savants pour lutter activement pour le droit des hommes, contre les superstitions et l’obscurantisme. Il marque également un tournant dans la culture littéraire puisque ce mouvement voit la naissance de grandes œuvres et des académies, comme celle de l’Académie française.

Contexte historique autour du siècle des Lumières

Le siècle des Lumières est porté par le contexte historique international et en particulier par l’Angleterre qui devient un modèle avec sa Déclaration des droits (Bill of Rights). Ce document donne enfin espoir aux philosophes de voir les choses changer dans leur pays. Ils désirent notamment sortir des pouvoirs monarchiques de droit divin.

Un déclin de la royauté qui donne à penser un nouveau système

Cette envie est renforcée par la mort de Louis XIV qui, de son vivant, commençait déjà à être critiqué. En effet, le roi Soleil a perdu de sa superbe et devient, à la fin de son règne, le symbole d’un pouvoir austère, mené par les guerres, une religion écrasante et la révocation de l’édit de Nantes. Ses successeurs gâteront tout autant l’éclat de la France à l’étranger.

L’ascension de la bourgeoisie ainsi que les progrès techniques apportent également un lot de connaissances porté au grand public. S’il n’y a pas de découvertes majeure pendant ce siècle, nous remarquons tout de même une grande confiance en l’homme, comme être doué de raison et capable d’évoluer. Autre fait considérable : à cette époque, une meilleure qualité de vie et une médecine plus avancée justifient une baisse de la mortalité. L’absence d’épidémie, de guerre ou de famine permet aussi aux cerveaux de se concentrer sur leurs propres réflexions.

Un mouvement littéraire et culturel vulgarisateur

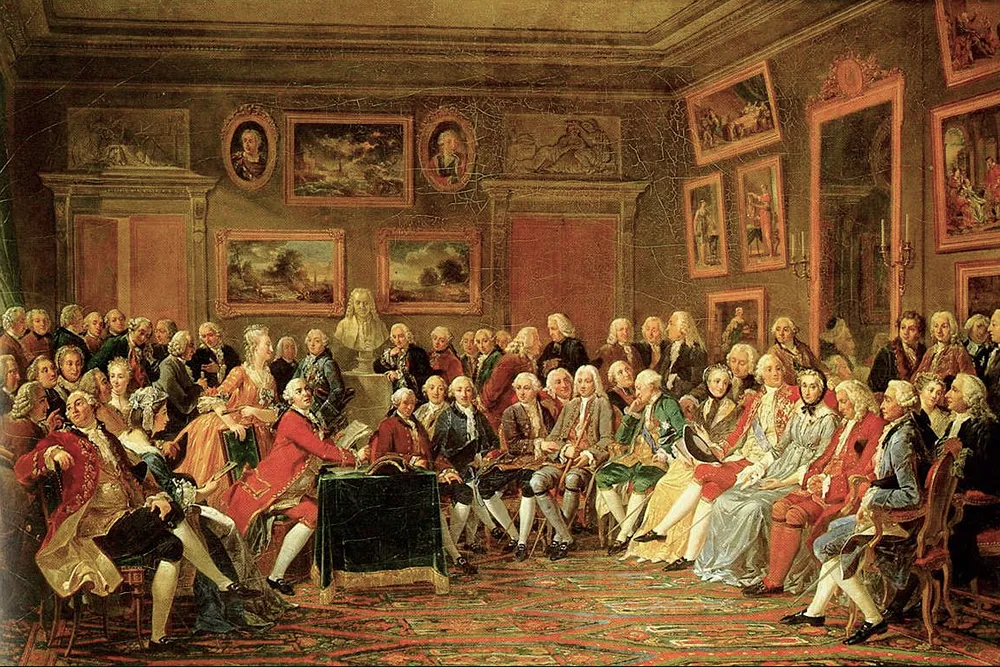

Les auteurs, ainsi que les personnes influentes, commencent alors à se regrouper dans des salons littéraires, où les femmes jouent un rôle essentiel. On s’y fait introduire et artisans, philosophes et différents savants s’y réunissent avec plaisir. Dans ces lieux, on repense la place de l’homme dans la société et on lutte contre l’obscurantisme et le dogme religieux, qui seront deux combats importants à cette époque. Ces places de rencontre et de discussion permettent surtout d’écrire des livres à plusieurs mains, même s’il ne reste souvent qu’un unique nom à la fin sur l’ouvrage. C’est encore grâce à de tels salons que l’Encyclopédie, œuvre majeure du XVIIIe, verra le jour sous la direction de Diderot et d’Alembert.

Nous observons de manière générale qu’il ne s’agit pas seulement d’un siècle de progrès littéraire, mais véritablement culturel et scientifique. Des connaissances émergent en mathématiques, en chimie, en botanique. De nouvelles méthodes dans l’industrie, etc., aident aussi à avoir une époque de paix. Dès lors, les hommes ont le temps de valoriser le savoir et cela ne se limite pas à la couche supérieure de la société. En effet, les écrivains et philosophes se veulent pédagogues et l’accès plus conséquent aux lettres et à l’alphabétisation accélérera leur ascension. Finalement, s’il ne s’agit pas d’une période de grande découverte, il n’en reste pas moins le siècle de synthétisation des connaissances important.

| Les salons | quelques caractéristiques |

|---|---|

| Madame de Lambert | Côtoyé par Fontenelle, d’Alembert, Voltaire, Diderot, Marmontel… |

| Madame de Tencin (La Ménagerie) | Elle mobilise de nombreux académiciens, savants et artistes ou gens du monde dans des soirées différentes. |

| Madame du Deffand | Fréquenté par des figures venant de toute l’Europe et est mixte, il rassemble Helvétius, Voltaire, Marivaux, Fontenelle, d’Alembert… |

| Julie de Lespinasse | Nièce de Mme de Deffand dont elle s’occupe un temps, elle la quitte pour créer son propre salon littéraire et sera en outre autrice. |

| Le Procope | Café connu dans Paris pour avoir accueilli de nombreux auteurs et philosophes au cours de l'histoire. |

D’autres canaux de diffusion des savoirs :

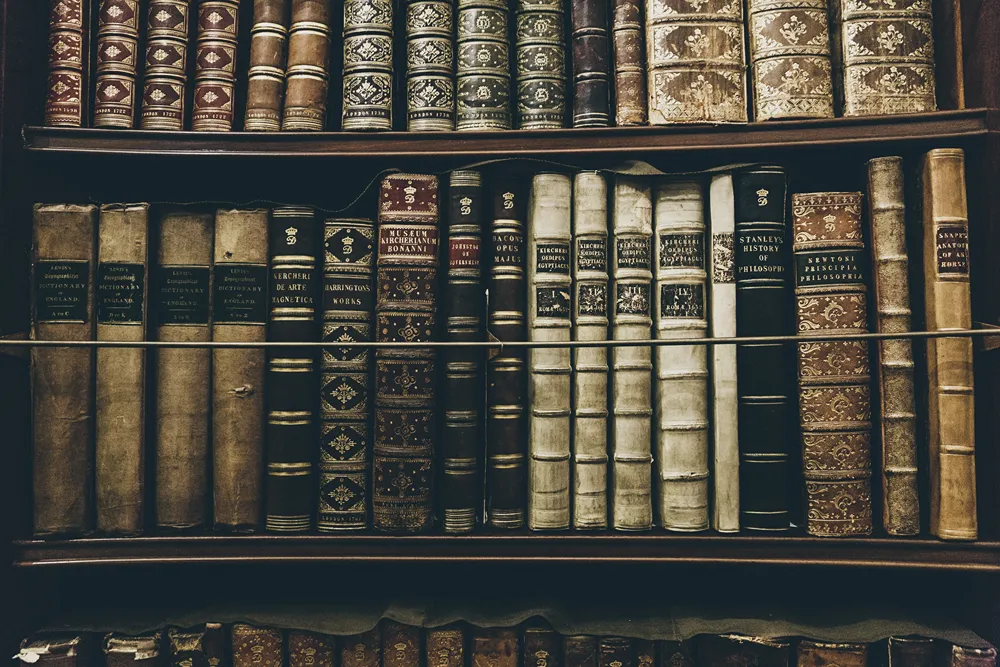

- les Académies sont des sociétés savantes qui réunissent les belles lettres et les sciences. On compte parmi elles la fondation de l’Académie française en 1634, mais aussi l’Académie des inscriptions aux belles-lettres, l’Académie royale des sciences, etc. ;

- l’augmentation des bibliothèques et des chambres de lecture rend toujours plus simple l’accès à l’objet livre ;

- des journaux participent à cette diffusion du savoir, parmi lesquels le Journal des savants et le Mercure de France, entre autres.

Comment caractériser le siècle des Lumières ?

Le siècle des Lumières est une période historique qui s’intéresse à l’homme, la nature et la recherche du bonheur. Pour la première fois, les philosophes donneront du poids à la vie sur terre de leurs contemporains pour ce qu’elle est. C’est d’une vision dépassée posant la vie comme quelque chose de forcément pieux pour éviter les conséquences qu’elle pourrait avoir dans un dogmatisme religieux, où la vie après la mort serait plus importante. De ce fait, l’homme est vu comme bon de naissance et la quête du bonheur est individuelle, non plus collective.

Lutter contre l’obscurantisme est une préoccupation majeure

L’obscurantisme est la somme de préjugés et de superstitions allant à l’encontre de la raison et de la connaissance.

Le but des philosophes des lumières est de partager la connaissance, d’atteindre une forme d’égalité et d’obtenir la liberté face à la religion. Ils luttent ainsi activement contre les superstitions, l’intolérance (en particulier religieuse) et la tyrannie (surtout monarchique). Leur premier objectif est donc de combattre toute forme d’obscurantisme intellectuel et religieuse. Les écrivains vont écrire et critiquer le fanatisme, les dogmatismes et également les injustices qui perdurent.

S’ils souhaitent éduquer la plus grande partie de la population, cela passe nécessairement par la raison. Évidemment, la raison va de paire avec la mise à bat des préjugés et des croyances propagées par le monde ecclésiastique. Nous savons par exemple que beaucoup d’inégalités sont perpétuées par des cultes et que cela n’est plus acceptable pour les auteurs du XVIIIe siècle.

D’autres injustices contre lesquelles ils luttent viennent du système monarchique et de l’esclavagisme. Sur les deux thèmes, Montesquieu et Marivaux seront des noms imposants. En effet, le pouvoir absolu induit des privilèges et les privilégiés sont plus enclins à faire la guerre ou à mal traiter une partie de la population. Et pourtant ! Les écrivains estiment à l’époque que certains droits sont naturels et inaliénables, tels que la liberté, la vie et la propriété. Ainsi, nous constaterons également qu’on lutte pour le droit des femmes grâce à des autrices comme Olympe de Gouges.

La quête du bonheur remplace celle du salut

Todorov.

L’idée de progression grâce à l’accès au savoir

Enfin, pour parvenir à lutter efficacement contre tout ce que les Lumières dénoncent, ils comptent sur la meilleure diffusion du savoir et sur l’accroissement de l’alphabétisation. De plus en plus de livres sont produits et le lectorat augmente. Les livres sont désormais accessibles aux commerçants, aux militaires et aux paysans riches. Le fait que les œuvres rencontrent au bout du compte l’opinion publique joue sur l’envie et la motivation des écrivains à porter un rôle plus militant que par le passé et d’être pédagogues. Ils ne s’adressent plus seulement aux hommes importants et instruits, mais à toute une population qu’ils tentent de convaincre et avec qui ils discutent.

L’idée de progrès est donc intrinsèquement liée à l’accès au savoir, mais pas uniquement. L’expertise transmise ayant pour fonction de prospérer ensemble, les auteurs s’attendent à ce que cette transmission touche tous les secteurs. C’est plutôt le cas, car il s’étend à la culture, à la compréhension mathématique, scientifique, à la physique et la philosophie comme au commerce ou à la botanique. Le siècle s’évertue alors à classer, répertorier et nommer toutes les connaissances. Cette classification, nous la retrouverons par exemple dans l’Encyclopédie ou encore l’Histoire naturelle de Buffon.

Devenez Book Lover pour 1 mois

Tu veux devenir un Book Lover ? Il est possible de souscrire un abonnement mensuelle. Et c'est seulement 5€ !

La pluralité des modes de pensées

Pendant ce siècle, il y aura beaucoup de pensées et d’idéologies différentes qui vont se confronter. Par exemple, nous retrouvons des déistes comme Voltaire, des matérialistes (Diderot), et ce sur des sujets divers et variés.

Lutter pour le droit des hommes

Le point commun de tous ces philosophes sera l’étude de la liberté, de l’égalité et de la justice sociale. Pour appuyer leurs thèses, les écrivains vont valoriser l’expérimentation, rechercher les lois des objets et contester des dogmes. Attention cependant, ils rejettent l’endoctrinement, mais pas obligatoirement la croyance en Dieu. Ce qu’ils essaient d’atteindre est une forme d’autonomisation de la population grâce à la fin de l’obscurantisme.

Beaucoup d’auteurs endossent le rôle de défenseurs des droits des hommes et se passionnent pour des affaires précises. Par exemple, Voltaire va défendre le cas Jean Calas et publiera son Traité sur la tolérance à cette occasion. Il lutte notamment contre les peines de torture, quand d’autres portent l’accent sur la problématique de l’esclavagisme. C’est pour eux, le droit de vie qu’ils soutiennent ardemment.

La connaissance est également politique et ils pensent un despotisme éclairé. Cela signifie qu’ils sont pour une tyrannie menée par la raison. De nombreux écrivains et philosophes vont d’ailleurs conseiller les puissants d’Europe, mais cela sera un échec. Certains, tels que Montesquieu, ont toutefois des avis divergents. Lui aurait aimé la séparation des pouvoirs, en prenant exemple sur l’Angleterre. En quelques mots, les auteurs sont majoritairement pour un pouvoir partagé entre différentes instances, sans être contre l’idée de monarchie tant qu’elle est constitutionnelle et non plus de droit divin.

Proposer un monde libre, à la recherche du bonheur

Croire en l’homme et mettre fin au dogme religieux, cela a pour conséquence de repenser la façon dont vivent les hommes. Ainsi, la question du bonheur se pose petit à petit et est tout à fait nouvelle. En effet, le changement de perspective sur la nature de l’homme, qui est maintenant considéré comme fondamentalement bon, amène à s’interroger sur le droit au bonheur. Nous verrons par conséquent de nombreux ouvrages paraître sur cette thématique.

On note par exemple que pour Voltaire, il s’agit de cultiver son jardin avec la morale de Candide. Le bonheur se puise dans le plaisir pour les libertins comme dans Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, ou encore dans les sentiments et la nature avec Les rêveries d’un promeneur solitaire de Rousseau. Différents auteurs se positionneront sur la question, parmi lesquels se trouvent Diderot, Casanova ou Rétif de La Bretonne. Une chose semble toutefois assez évidente pour eux, le bonheur ne peut pas avoir de conséquence sur la liberté des uns et des autres.

Les thèmes et les genres littéraires au XVIIIe siècle

Cette pluralité des modes de pensée va produire des formes diversifiées de littérature. On note malgré tout une prédominance de certains genres et outils stylistiques comme l’utilisation du roman ou de textes courts à valeur didactique, l’emploi de l’argumentation plutôt directe et de l’ironie.

Les genres et les thèmes de la littérature du XVIIIe siècle

Parmi les thèmes privilégiés de cette époque, nous retrouvons la raison, la sensibilité et les émotions (Rousseau, Marivaux), l’idée du bonheur (Voltaire), la nature (Buffon), le progrès, la religion (Montesquieu) et les voyages (Montesquieu, Rousseau, Voltaire...). L’Angleterre est d’ailleurs vue comme un idéal absolu par les auteurs de ce siècle grâce à la Déclaration des droits et son système politique.

Pour éduquer, les écrivains utilisent tous les genres qui pourraient plaire. Ainsi, les étagères sont fournies en contes, en romans, en discours philosophiques, en lettres, en pamphlets, en journaux, dialogues et essais, en théâtre ainsi qu’en articles de dictionnaire. On note tout de même un attrait plus important pour le conte philosophique (Voltaire), le roman et le dialogue (Diderot). Seule la poésie est délaissée puisque les auteurs expriment l’idée que la versification est représentative des thèmes et des préoccupations anciennes, alors que la prose est riche de nouveauté.

Certains outils rhétoriques pour lutter contre la censure

Enfin, les figures de style privilégiées sont la satire, l’ironie, l’antiphrase et la rhétorique. Par ce biais, ils tentent d’échapper à la censure qui fait rage. La censure au siècle des Lumières existe à travers plusieurs instances. Elle est employée notamment si le document porte atteinte à l’un des trois grands piliers de la monarchie : le Roi, l’Église et les mœurs.

Il s’agit d’un très bon moyen pour les écrivains de provoquer des émotions fortes chez l’auditoire, telles la colère, l’indignation (lorsqu’ils luttent pour la fin de la torture par exemple). Cet effet amène ainsi spontanément le lecteur à se poser des questions et à réfléchir sur ce qui est juste ou non, entre autres. Cela n’empêche toutefois pas l’utilisation de l’argumentation directe, particulièrement exploitée dans les articles de l’Encyclopédie.

- la censure royale : exercée de façon préalable, un censeur est chargé de lire l’ouvrage afin de lui accorder ou non un privilège (une permission de publication).

Parfois, le livre n’obtient pas d’autorisation, mais est toléré, c’est la permission tacite ;

- la censure par le Parlement de Paris : elle intervient après publication d’un ouvrage ;

- autres institutions de censure : la Sorbonne, les théologiens, etc.

Quelques œuvres et auteurs du XVIIIe siècle :

- Beaumarchais ;

- Buffon (Histoire naturelle) ;

- Condillac ;

- Condorcet ;

- D’Alembert ;

- Diderot (Le neveu de Rameau, La Religieuse, l’Encyclopédie) ;

- L’Abbé Prévost (Manon Lescaut) ;

- Madame de Châtelet (Discours sur le bonheur) ;

- Marivaux (Le jeu de l’amour et du hasard, L’île des esclaves, Le paysan parvenu, Les fausses confidences, etc.) ;

- Montesquieu (L’esprit des lois, Lettres persanes) ;

- Olympe de Gouges (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne) ;

- Rousseau (Les rêveries d’un promeneur solitaire, Les confessions, Julie ou la nouvelle Héloïse, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes) ;

- Voltaire (Candide, Micromégas, Discours sur l’homme, Lettres philosophiques…).